Anton Bruckner

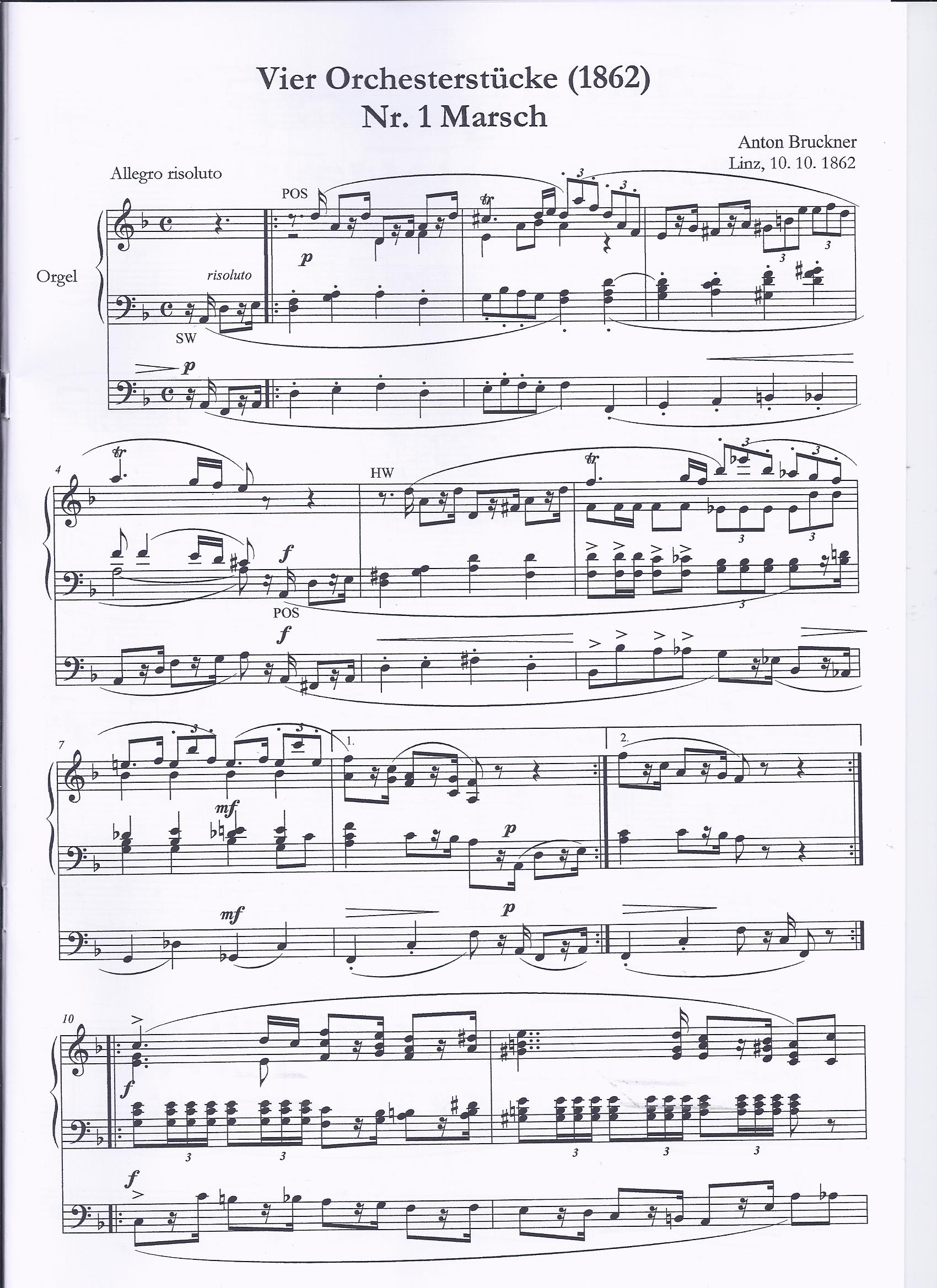

Vier Orchesterstücke (WAB 96+97)

Während seiner Tätigkeit als Organist am Dom in Linz (1855-1868) lernte Anton Bruckner den Dirigenten Otto Kitzler

(1834-1915) kennen, der von 1858 bis 1863 Kapellmeister am Theater in Linz war. Der 10 Jahre jüngere Kitzler vermittelte

Bruckner die entscheidenden Impulse zur Komposition sinfonischer Orchesterwerke. Und durch ihn, der sich in Linz sehr

für die zeitgenössische Musik einsetzte, lernte Anton Bruckner die sinfonischen Werke von Hector Berlioz und Franz

Liszt, vor allem aber die Musikdramen von Richard Wagner kennen: Die Aufführung des Tannhäuser im Februar 1863 in

Linz wurde für den schon fast 40jährigen Bruckner zu einem Schlüsselerlebnis für seine weitere Entwicklung als

Komponist.

Bereits kurz nach Beginn seiner Tätigkeit in Linz hatte der ehrgeizige Bruckner ein 'Fernstudium' bei dem angesehenen

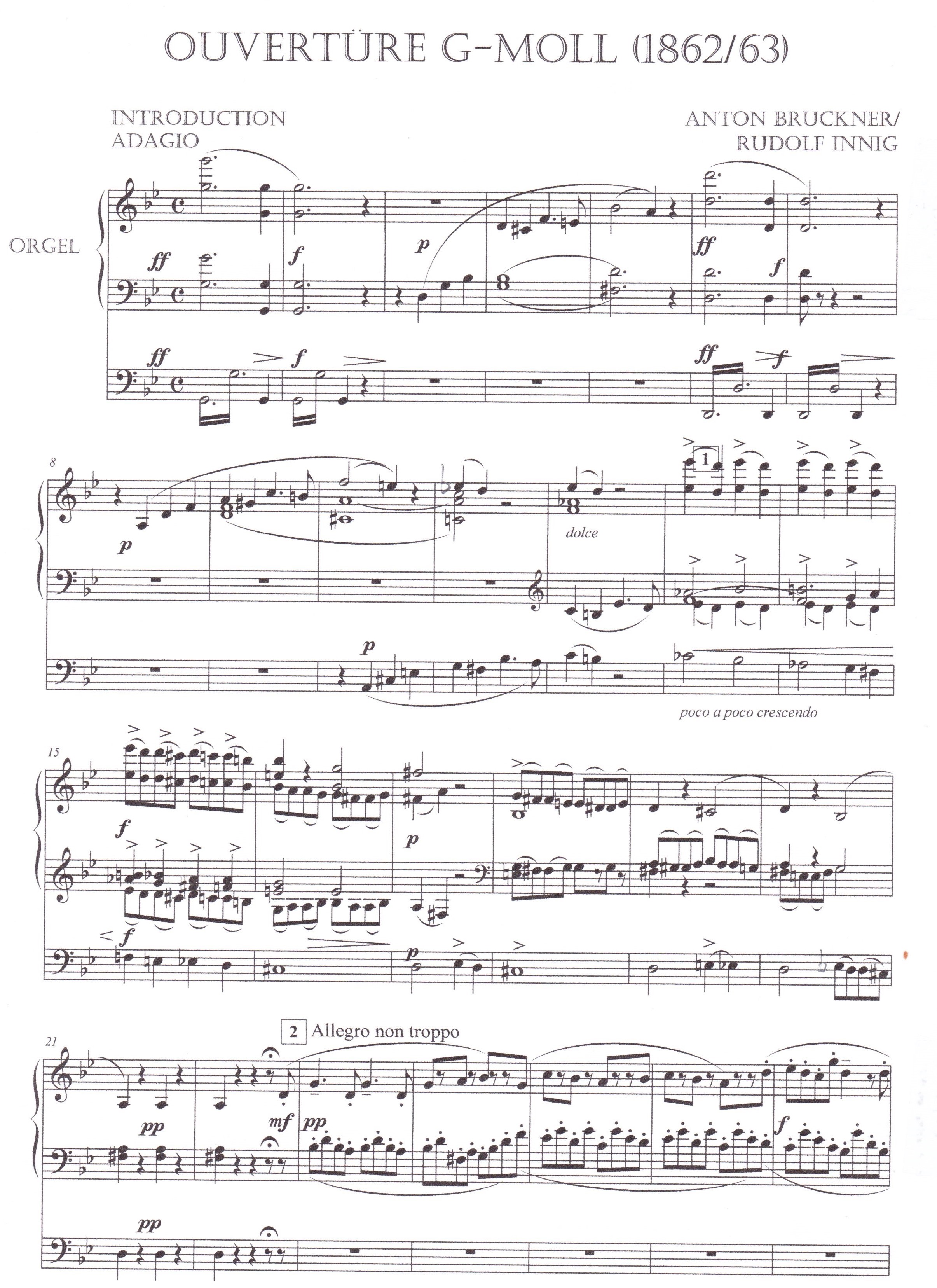

Ouvertüre g-Moll (WAB 98)

Nach dem plötzlichen Tode seines Vaters war der 13jährige Anton Bruckner 1837 im Augustinerstift in St. Florian alsDie hier als Orgeltranskription vorliegenden vier Orchesterstücke und die Ouvertüre g-Moll (WAB 96 bis 98) sind die

frühesten Kompositionen für Sinfonieorchester von Anton Bruckner. Sie entstanden zwischen dem 12. Oktober und 22.

Januar 1863, am Ende der Zusammenarbeit mit Otto Kitzler, mit dem Bruckner zeit seines Lebens befreundet blieb.

Insbesondere die Ouvertüre, ein ausgedehnter Sonatensatz mit langsamer Einleitung gibt interessante Einblicke in Bruckners charakteristische Formprinzipien und sein

kompositorisches Denken, das vom Orgelspiel und Orgelklang her geprägt ist.

Dies zeigt sich etwa in seiner Neigung, die einzelnen Orchestergruppen oft blockhaft (wie Orgelregister) zu verwenden, in der bei ihm besonders ausgeprägten Tendenz, Motive durch Sequenzierung weiter zu führen, meist in Verbindung mit terrassenförmig angelegten Steigerungen (im Sinne von Manualwechseln) oder in übergangslosen dynamischen Kontrasten, die durch Generalpausen (als Möglichkeit zum Registerwechsel) voneinander getrennt sind. Den Besonderheiten seiner Instrumentierung entspricht die 'sinfonische' Disposition der Orgel in St. Florian mit ihren zahlreichen grundtönigen Klangfarben (mehr als die Hälfte davon 32'-, 16'- und 8'- Register).

Die Darstellung dieser Orgeltranskriptionen geht von einem dreimanualigen Instrument mit einem Schwellwerk und mehreren Kombinationen aus. Dem entsprechen im Text die Angaben zur Manualverteilung (HW, POS, SW), zu den dynamischen Bezeichnungen (vom pp bis zum ff) sowie zur Benutzung des Schwellers (< bzw. >), die aber sinngemäß auf die individuelle Orgel übertragen werden können.

Bielefeld, im Februar 2018

Rudolf Innig